Самый массовый локомотив, паровоз серии Э

Темой нашего сегодняшнего разговора станет легендарная машина, причем, легендарная в прямом смысле этого слова.

Оглавление

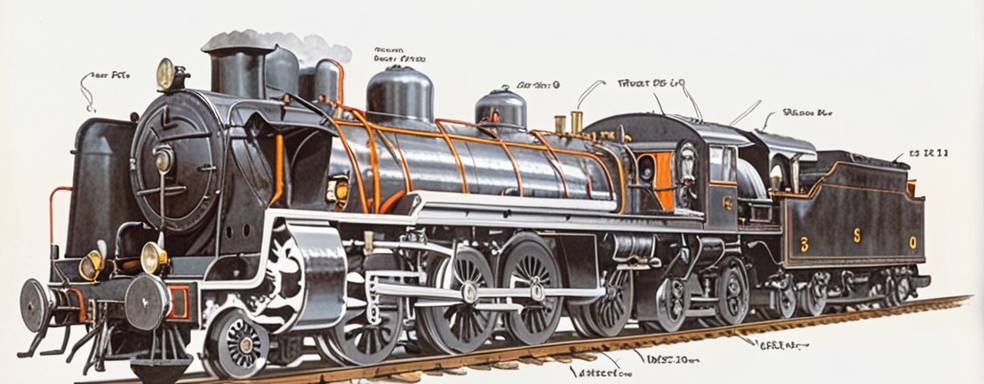

Поговорим о знаменитом паровозе серии Э, выпускавшемся на протяжении почти половины века – с 1912 по 1957 год. Это самая массовая модель железнодорожного транспорта за всю историю, ведь всего с заводских конвейеров сошло 11 тысяч таких машин.

Эпоха паровой тяги на железной дороге

Массовое распространение железнодорожного транспорта на паровой тяге началось в первой половине 19 века. Только он оказался способен выполнять пассажирские и грузовые перевозки на большие расстояния, не зависеть от погоды, обеспечивать стабильную связь между населенными пунктами, а позже и между разными континентами. Благодаря стремительному расширению сети железных дорог удалось организовать доставку промышленных товаров, производство которых нарастало во всех отраслях для удовлетворения потребительского спроса.

Благодаря строительству ж/д сети даже в самых отдаленных уголках земного шара в мире начался невиданный доселе экономический подъем. Активно развивались различные промышленные отрасли и сельское хозяйство, строились новые заводы и фабрики, появлялись тысячи рабочих мест. Сегодня, оглядываясь назад, можно с полной уверенностью говорить о том, что старые добрые паровозы стали катализатором экономического роста на всей планете.

Если говорить о России, то первая железная дорога, ориентированная на массовое использование, была построена и торжественно открыта в 37 году 19 века. Она получила название Царскосельской и фактически положила начало строительству целой сети, значительно улучшившей логистику по всей империи. В 1851 году в эксплуатацию ввели 2-путную ж/д-магистраль протяженностью в 645 км, которая соединила Петербург и Москву. Далее полотно продлили в разные стороны – от Петербурга до Варшавы, Риги и Вильно, а от Москвы – до Киева, а также до крупных значимых городов внутри России – Курска, Воронежа, Нижнего Новгорода и пр.

Но вернемся к нашим паровозам. Впервые идея использовать пар в транспортных нуждах возникла в 17 веке. Изобретатели вначале пытались приспособить паровые моторы к обычным телегам, однако те таким образом могли двигаться только по идеально ровной поверхности. Первая паровая повозка, проработавшая, правда, всего 15 минут, была построена французским изобретателем Коньо и в виду своего несовершенства в массы так и не вышла. Однако ее появление натолкнуло ученых на мысль о том, что движимый паром транспорт способен перемещаться по рельсам.

Настоящий прорыв в этом направлении произошел после обнародования результата трудов шотландского механика Ричарда Тревитика. В 1803 году он создал первый в истории человечества паровоз, который ехал по рельсам.

Идею взяли на вооружение многие английские инженеры, но следующим значимым событием стали испытания паровоза, сконструированного Джорджем Стефенсоном. Именно его называют отцом железнодорожного транспорта на паровой тяге, который даже получил практичное применение. Правда, устройство такого паровоза было примитивным, а сфера его использования оказалась ограниченной. Транспортные средства применялись преимущественно для обслуживания небольших промышленных предприятий и рудников, находящихся в частной собственности.

После 1825 года, после неустанного совершенствования паровозов началось массовое строительство ж/д путей и активное развитие этого вида перевозок.

Что касается развития российского железнодорожного транспорта, то оно началось в 30 годах 19 века со строительства первого паровоза, получившего название «Паровоз Черепановых». Его изобрели обычные крепостные, не имевшие никакого образования – отец и сын Черепановы, а построили на уральском Нижнетагильском заводе.

Машина развивала скорость до 16 км/час и могла тянуть состав с грузом весом до 3,3 тонн. Это был первый в истории царской России паровоз и его конструкция легла в основу других, более мощных и производительных моделей.

Вскоре презентовали так называемый «Второй паровоз Черепановых», который, как писали в «Горном журнале», мог «возить за собой до тысячи пудов груза».

Популяризации гражданского железнодорожного транспорта и активному строительству сети ж/д дорог поспособствовала паровая машина Ползунова. Она первой проехала по уже упомянутой нами выше Царскосельской железной дороге, которая соединила Петербург и Царское село в 1837 году.

Пик строительства железнодорожных магистралей для паровозов пришелся на середину 19 века. Уже к 70 годам протяженность ж/д дорог в мире возросла более чем в 14 раз, и это меньше, чем за три десятилетия. Конец начального этапа паровозостроения пришелся на 70 годы 19 века, а новая его эра наступила благодаря изобретению т.н. компаунд-машин, под которыми подразумевали паровозы многократного расширения.

Основным преимуществом такой системы стала ее экономичность, благодаря чему они получили широкое распространение в разных уголках планеты и легли в основу паровозов нового типа – сочлененных, которые еще называли гибкими. Первый такой в 1887 году сконструировал знаменитый изобретатель Маллет.

Огромным прорывом стало использование в паровозах Маллета перегрева пара, который в разы повышал КПД. Однако машины еще не были пригодными для массового использования, а стали таковыми только после усовершенствования немецким инженером Шмидтом. За два года до наступления 20 века он показал паровоз, который уже мог справляться с перемещением людей и грузов на большие расстояния.

За 70 лет, прошедших с момента изобретения первого в истории человечества парового мотора, паровозы стали в сто раз мощнее, в 30 раз увеличилась сила их тяги, впятеро – скорость. Правда, техника получилась и значительно тяжелее – в 10 раз, если сравнивать в первой самоходной машиной.

Активное и массовое использование паровой тяги длилось до начала 70 годов минувшего века. Постепенно ее стали заменять железнодорожной техникой, работающей на более прогрессивном топливе – тепловой и электроэнергии. Она демонстрировала более высокую производительность и экономичность, требуя при этом меньших трудозатрат.

Но в некоторых странах, таких как Индия, ЮАР, Аргентина и пр., паровозы до сих пор привлекают для обслуживания небольших предприятий горнодобывающей отрасли, в распоряжении которых имеется большое количество дешевого угля.

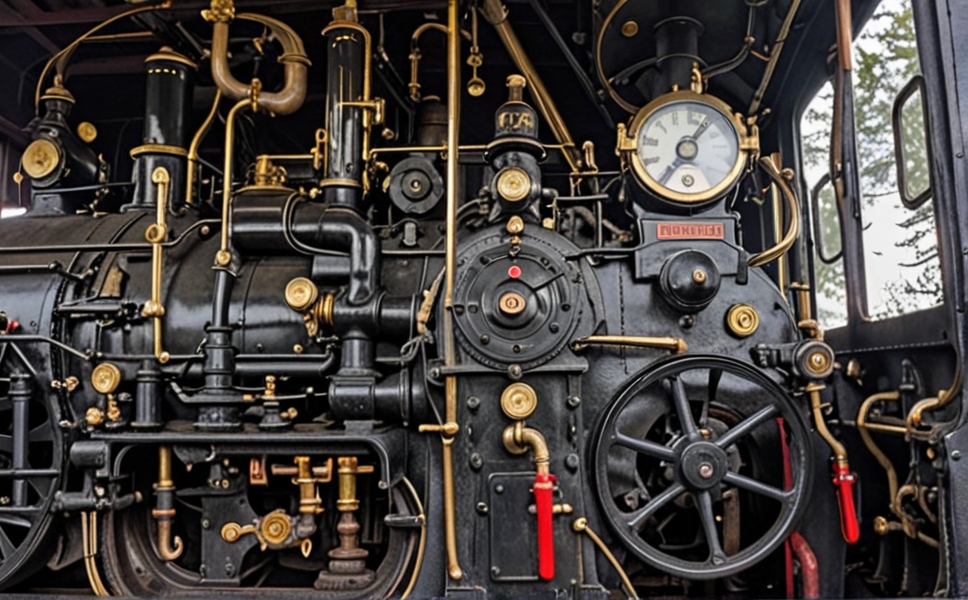

Принцип работы, схема паровоза

Чтобы понять принцип работы такой техники, необходимо изучить устройство паровоза в разрезе и схему размещения основных конструктивных элементов. Машина приходит в движение благодаря энергии раскаленного пара, толкающего поршни, которые, в свою очередь, посредством соединительных тяг вращают колеса.

Ключевыми узлами являются паровой котел, паровая машина, а также экипажная часть.

В плане устройства котел паровоза – деталь громоздкая, он занимает практически всю переднюю часть ТС и используется для образования пара в результате сжигания твердого топлива.

Функции двигателя выполняет тяговая машина, превращающая энергию пара в движение поршня, а уже оно благодаря присутствию в конструкции кривошипно-шатунного механизма преобразуется в движение колес.

История появления паровоза серии Э

Теперь рассмотрим паровоз, ставший темой нашего разговора. Его история началась в 1909 году, когда инженер В. Лопушинский создал уникальную модель паровоза, попавшего позже в Книгу рекордов Гиннеса.

Машина создавалась по заказу Владикавказской железной дороги в тесном сотрудничестве инженера с М. Правосудовичем, но вопреки воле профессора Щукина, который был категорически против десятиколесной схемы и всячески мешал ее внедрению.

Строительство машины началось в 1912 году, и за всю ее историю мир увидел несколько модификаций. Наибольшее распространение получили две – «Эу» и «Эм», первая из которых была усиленной, а вторая – модернизированной.

Перед Первой мировой войной их буквально штамповали огромными партиями, благодаря чему удалось наладить хорошую логистику на протяжении первых пятилеток до войны и обеспечить бесперебойную доставку грузов с началом военных действий.

Устройство и технические характеристики

Визуально паровоз Э ничем особо не выделялся, но он получился невероятно надежным, простым и неприхотливым в обслуживании, ремонтопригодным, гармоничным и пропорциональным.

ВажноОсновным его отличием от предшественников стала т.н. 10-колеска, схема, когда на жесткой раме было 5 осей, а бегунок при этом отсутствовал. Это не позволяло локомотиву развивать высокую скорость, но наделяло его огромным запасом прочности, внушительной тягой, а самое главное – позволяло закидывать в топку паровоза (чему способствовало ее устройство) практически любое топливо, будь то уголь, дрова, старые доски.

Все пять осей модели, соединенных жесткой рамой, были тяговыми. Ведущей стала средняя, третья ось, а не первая или пятая, как в предыдущих машинах. Благодаря этой особенности конструкторы сумели значительно снизить осевую нагрузку, достигнув, таким образом, фантастического для того времени показателя в 16 тонн и исключить из схемы поддерживающие оси.

Это обеспечило локомотиву возможность легко входить в повороты небольшого радиуса и сделало его невероятно простым в управлении.

Описывая характеристики паровоза серии Э, приведем сухие цифры:

| Технические характеристики | Значения |

|---|---|

| Габариты (ДхШхВ), м | 11,9х3,3х5,2 |

| Ширина колеи, м | 1,4 |

| Максимальная скорость движения, км/ч | 65 |

| Минимальный радиус вхождения в повороты, м | 80 |

| Мощность, л.с. | от 920 до 1300 (в зависимости от модификации) |

| Рабочий вес, т | от 81,2 до 85,6 |

| Масса порожняком, т | от 72,1 до 76,9 (в зависимости от модификации) |

Эволюция и модификации паровоза

В условиях, когда огромная страна была охвачена войной, а также сразу после ее завершения, когда на всей территории новосозданного государства царила разруха, выпуск паровозов оказался невозможным. В связи с этим было подписано соглашение с Германией и Швецией, в соответствии с которым на их заводах велось производство локомотивов.

Внешне техника ничем не отличалась от той, которая сходила с конвейеров российских предприятий, да и в плане эксплуатационных особенностей не было никаких различий. Для упрощения идентификации машины, собранные в Швеции, обозначались «Эш», а те, которые завезли из Германии, соответственно, «Эг».

В середине 20 годов мегаудачная модель паровоза начала устаревать, обнаружился ряд недостатков, в частности, недостаточная температура перегретого пара. Его сумели устранить конструкторы брянского завода, выполнившие, таким образом, первую модернизацию локомотива. Модификация получила название «Эу» - усиленные. Собирали их преимущественно на Харьковском заводе.

В начале 30 годов 20 века НИИ тяги и реконструкции вплотную занялся усовершенствованием легендарной модели. Инженеры повысили давление в котле, слегка видоизменили устройство двигателя паровоза, чтобы увеличить тягу, впервые внедрили конденсацию отработанного пара. Полученную, таким образом, модификацию назвали «Эм», то есть «модернизированная». Выпускали «Эмки» на Сормовском заводе, главным их отличием стал клепаный котел (а не сварной, как на Э и Эу).

В 33 году для увеличения объема топки ее увеличили, локомотивы с удлиненным истопником получили индекс «Эр», то есть «реконструированные». Именно «Эрка» стала последней модификацией этого паровоза, выпускавшейся до 1957. Их строительством занимались не только советские заводы – сборка по заказу СССР велась на чешских, польских, румынских и венгерских предприятиях.

Несмотря на то, что после 50 годов в Союзе уже массово производили более современные на тот момент паровозы, которые даже были значительно мощнее серии Э, она все равно выпускалась огромными тиражами и поставлялась для восполнения нужд советской железной дороги. Одной из причин такого положения дел стало формирование стратегического резерва паровозов, которые потенциально могли перемещаться европейской ж/д-сетью.

Сравнение паровоза с тепловозом

Паровоз представляет собой машину постоянной силы. Говоря простыми словами, независимо от скорости движения усилие, передаваемое от поршней к колесам, до определенного момента будет постоянным, так как оно ограничено предельным давлением пара.

.jpg)

Тепловоз же оснащен дизельным мотором, вращающим генератор, который, в свою очередь, питает электричеством тяговые электродвигатели. Все три элемента этой системы (дизель, генератор, электродвигатель) способны развить полную мощность, независимо от того, с какой скоростью движется транспортное средство.

Иными словами, тепловоз представляет собой локомотив постоянной мощности. Подводя черту под сказанным выше, отметим, что эффективность паровозов доказана лишь в ограниченном диапазоне скоростей, тогда как тепловозы эффективны при большем разбросе скорости.

Итог

Локомотив серии Э, прозванный в народе «Эшкой» - настоящая легенда, сделавшая огромный вклад в развитие страны, а главное – в ее победу как в Первой, так и во Второй мировой войне. Самую массовую модель без преувеличения можно назвать памятником трудовой славы, не удивительно, что она была признана объектом культурного наследия народов России.

- Какой груз самый оптимальный по цене/качеству/вместительности?

- Безопасность это самое важное при перевозке людей в любом транспорте

- Самая быстро окупаемая техника?

- Самый массовый локомотив, паровоз серии Э

Скоро, наверное, и тепловозы можно будет увидеть только на исторических площадках в каких-нибудь депо. Шустро эволюция локомотивов развивается. Вроде, всего 50 лет прошло, как тепловозы потеснили паровозов, а теперь и их уже редко встретишь на железной дороге. Интересно, какой локомотив заменит электровозы, ведь то, что они неавтономные - это существенный недостаток.

Забавно, так представил, что машинист сходил в лес, набрал досок и давай забрасывать в топку. Понимаю, что они топливо возили с собой, но было бы смешно, если и вправду пару раз пришлось бы бежать в лес или в деревню за топливом. Уникальный паровоз! Спасибо разработчикам, они молодцы.

Мне такие паровозы доводилось видеть только на фотографиях и в кино. Смотрятся они, конечно, впечатляюще. А для своего времени это был настоящий технический прорыв. Ну а сегодня на них можно посмотреть, что называется, вживую только в железнодорожных музеях под открытым небом. Жаль в нашей стране таких музеев мало.

Мой дед 40 с лишним лет водил паровозы! Модели были разные, скорее всего и на таком гонял. Очень тяжелая работа. начинал с простого качегара. По несколько тонн угля за смену нужно было закинуть в паровозную топку. Да и у помощника машиниста дел полно. И за водой следить в паровозе, за семафорами. И у машиниста большая ответственность.

Я видел старые паровозы этой серии на недавнем параде. Был какой-то праздник и музей устроил небольшую презентацию. Был в том числе и Эм модель. Различий не заметил, но смотрелся круто. Чувствуется мощь и сила. Мне кажется, тот паровоз обогнал время. Они могли бы и сейчас тягать вагоны без проблем.

Пару лет назад, я видела этот паровоз на выставке военной техники. То, что с годами в модели стали находить недостатки, меня не удивляет, ведь техника развивается, и даже супер-хорошие современные машины устареют лет через 10. И не знала, что первый паровоз был придуман крепостными, я думала, над ним профессиональные конструкторы работали.